熊本大学大学院人文社会科学研究部(法学系)・環境安全センター長

外川 健一

1.ドイツのELV市場の現状と課題

2025年6月25日、台風2号が温帯低気圧に変わって、関東地方は遅めの梅雨入りを感じさせる湿度の高い中で、秋葉原駅のそばに建つ「秋葉原UDX」にて、IRユニバース主催の「自動車リサイクルサミット 2025」講演会の部が開催された。パネルディカッションには登壇したメーカー、解体業者、中古車買い取り業者、プラスチック再生業者とともに、本連載で活躍されてもいる山口大学の阿部新先生も登壇され、日本の現状と課題について講演された。

この会合で、初めてドイツ解体業者の最近の現状を、日本人ウォッチャーからの報告という形で聞くことができた。

SEI Automotive Europe GmbH シニアアナリスト 松本郁氏

「ドイツのELV市場の現状と課題」

アナリストの松本氏は、住友電工のドイツにおける会社で、自動車のワイヤーハーネスが現地でいかに解体・回収されているのかを調査されている方で、ドイツの解体業界について現地での見学や、業界団体の集会にも参加されている。

私が自動車リサイクルの研究を始めた1990年代前半は環境先進国ドイツと称えられ、とくにフライブルグなどの都市は環境先進都市として、多くの日本人の環境担当官や企業の環境対策担当者が訪問したものである。とくに容器包装では、プラスチック類の使用に対して消費者に高額の金銭負担が強いられ、飲料水はガラスボトルで購入する方が圧倒的に安かったため、ドイツに行った際はいつもガラス瓶で水分補給をしていた記憶がある。

まず、本誌では阿部先生を中心に欧州での自動車の登録抹消システムの不備が指摘されているが、ドイツではどうなのだろうか?

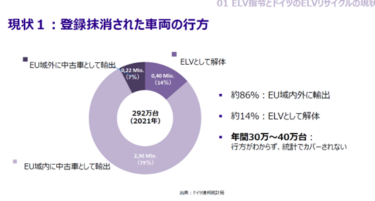

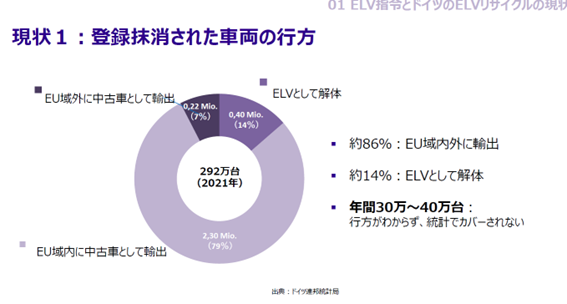

現状1のスライドは、ドイツ連邦統計局のデータを松本氏が整理したものである。この図から2021年に発生したドイツの中古車は合計292万台で、そのうち86%の252万台がEU域内外に輸出されており、国内に残っているのは約14%の40万程度しかない。このように解体業者が解体するELV台数はこの数年30万台から40万台という数で、日本での解体台数に比べかなり少ない。また、年間同じくらいの台数が行方不明の車両として統計で把握できないようになってしまっている。2021年の行方不明車両は、約22万台であった。

この行方不明の車両の問題は、2007年以降、「最終抹消登録」が記録されなくなったため、統計上、最終抹消登録された車両を把握するのが難しくなったことを紹介していた。このような措置が行われた背景には、やはりドイツの自動車リサイクル法の施行がある。EU指令はすでに発行されていたが、2007年1月1日から自動車リサイクル法がやっと施行された。この法律は、自動車の製造業者(メーカー等)に、使用済自動車の回収とリサイクルに対する責任を負わせるものであり、そのため自動車が解体業者に引き渡された時点で、その情報がリサイクルシステムに登録され、最終抹消登録の手続きは不要になったのが、実際は中古車として輸出される台数が多いので、メーカー等としてもフォローできない自動車が多く、この方システムの欠点となってしまった。

その結果、ドイツでは「一時抹消」で届けられた車両は、7年後には登録リストそのものから自動的に削除される制度ができ、「解体証明書」の提出がなくても登録が抹消できるようになってしまったという。

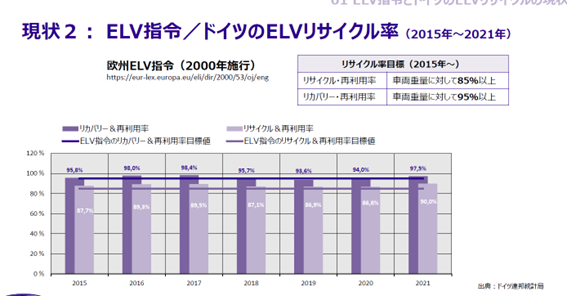

さらに現状2.のスライドでは、現行の2000年から発効されている欧州ELV指令に基づく、85%リサイクル、95%リカバリーの達成状況が示されている。過去7年間では2021年でリサイクル率が90%をやっと超えたが、それまでしばらくは80%台であった。また、リカバリー率も2017年に98.4%と高い値を示していたが、年によって変動があり2019年は、93.6%しかなかった。

なお、日本の自動車リサイクル法では85%の方は無視されていて、各メーカーや審議会で報告されるのは95%リカバリーの値のみだが、それも実はシュレッダーダストの70%リサイクルの達成ができているか否かのため、まったく比較対象にはならない。

また、2000年の欧州ELV指令では、「解体の際に除去されるべき部品」として、環境汚染防止のため、バッテリー(低電圧・高電圧)、液体ガスタンク、オイルやクーラントなどの液体類、エアバッグ、その他爆発の恐れがある備品、水銀を含むことが証明されている部品が、環境汚染防止のため、解体業者で事前に外されることになっている。

この部分は日本とは若干異なる。バッテリー、オイル、不凍液、水銀化合物、タイヤ等は厚生省事前選別ガイドライン(1995年)を踏襲し、解体段階で取り外すことになっているが、フロン類、エアバッグ類は自動車メーカーが処理・再資源化を行うものとし、基本的には取り外してメーカーに引き渡す(メーカーから処理量の一部を受けとることができる)ことになっている。

また、リサイクル品質向上のため、廃触媒、タイヤ、大型プラスチック類、サイドガラス、フロントガラスなどのガラス部品は、解体段階で回収するようになっている。さらに破砕の際に分類されない場合には、銅、アルミニウム、マグネシウムを含む金属部品も解体段階で回収することになっている。

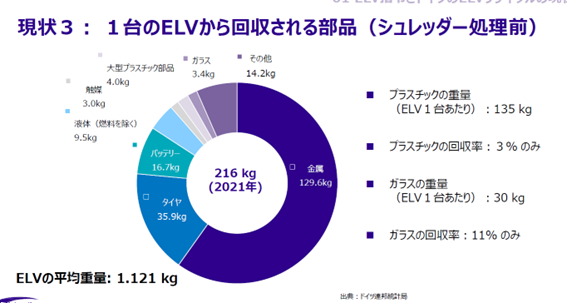

また、「現状3.1台のELVから回収される部品(シュレッダー処理前)のグラフをみると、2021年度には合計216キログラムである。このうち素材別の割合はここに書かれている円グラフ通りで、金属スクラップが半分以上の重量を占める。

標準として定められているプラスチック重量は135キログラムであり、現状の回収率はそのうちの3%だけ。同様にガラスも30キログラムだが、うち11%しか回収されていない。

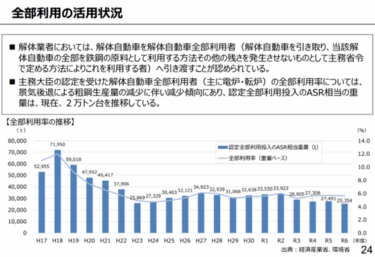

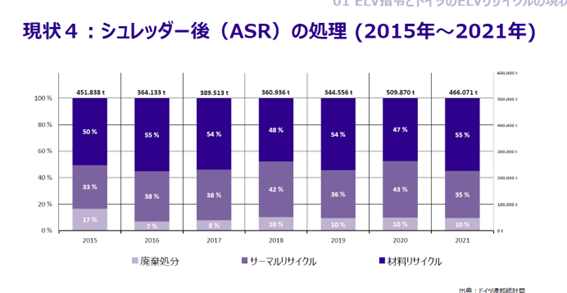

また、現状4:シュレッダー後(ASR)の処理の経年変化をみると、発生するASRは360.936トンから509.870トンまでばらつきがあるが、材料リサイクルに回る分はそのうち47%~55%と、ポストシュレッダーの段階で、マテリアルリサイクルに回るものが最も割合が高い。これに対してサーマル分は35%から42%であり、日本に比べ圧倒的に少ない。最終処分は、8%~17%であり、日本の定義であるASRの70%リサイクル・リカバリー=ELV95%リサイクルとみなす、という定義に従えば、日本の基準は十分にクリアーできている。

2.欧州における自動車メーカーの拡大生産者責任の実態-カルテルと罰金

この部分は松本氏の報告ではなかった部分であるが、ぜひ紹介しておきたい事実である。上記のように、ドイツ自動車リサイクル法は、ELVの適正な処理とリサイクルを促進することを目的としていので、解体業者によってELVが解体されると、その情報がシステムに登録され、最終的な廃棄が確認される。これにより、最終抹消登録という個別の手続きは省略されるようになったということになっている。自動車が解体されたことを証明する書類として、「解体証明書」が発行される。これは、自動車の所有者が、自動車税の支払いを停止したり、リサイクル料金を精算したりする際に必要となるという。まとめると、ドイツでは、自動車リサイクル法の施行により、最終的な抹消登録手続きが廃止され、自動車リサイクルシステムへの登録がその役割を担うようになったという。

ところで、 欧州連合(EU)の反トラスト規制当局は今年2025年4月1日、自動車のリサイクルでカルテルを結んだとして、独フォルクスワーゲン:VW、欧米ステランティスなど自動車メーカー数十社と欧州自動車工業会:ACEAに計4億5,800万ユーロの罰金を科した。

欧州委員会によると、ELVに関するカルテルは2002年5月から2017年9月まで行われ、ACEAが各社間の会合や接触を調整していたという。

各社は自社製品がどの程度リサイクルできるかや、新車にリサイクル素材がどの程度使用されているかについて「公表しない」などといったカルテルを結んでいたが、これに対する罰金である。つまり、メーカーは新車のリサイクル素材使用率等の拡大生産者責任に係る情報を隠し、開発コストを抑えていたと欧州委員会は指摘している。さらに、EUが自動車メーカーに義務付けている廃車処理費用を解体業者に支払わなかったとして、ACEAが仲介役を果たしていたともされている。

内部通報を行ったメルセデス・ベンツには制裁金が免除され、調査に協力したステランティスなどは減額措置を受けたが、VWには約1億2770万ユーロの最高額が科せられた。VWはディーゼル不正問題でも米国で1.5兆円もの制裁金を支払っており、今回の制裁金はその数に比べれば少額だが、VW等がディーゼル規制で虚偽の報告をしたスキャンダルがあっただけに、各メーカーのブランドイメージにさらなるダメージを与えかねない事態である。

ステランティスの罰金は9,950万ユーロ、仏ルノー・日産自動車(RENA.PA), opens new tab(7201.T), opens new tabが8,146万ユーロ、米フォード・モーターが4,146万ユーロであった。

トヨタ自動車、三菱自動車工業、ホンダ、韓国の現代自動車、英ジャガー・ランドローバー、マツダ、米ゼネラル・モーターズ:GM、スズキスウェーデンのボルボも罰金支払いの対象となった。

独メルセデス・ベンツはカルテルについて欧州委に警告したことから罰金を免れた。

ACEAには50万ユーロの罰金が言い渡された。

全てのメーカーが罰金の10%減額と引き換えに不正行為を認めた。このように、欧州では最近自動車メーカーはカルテルを形成して「拡大生産者責任」という制度を骨抜きにしていたはもっと点が強調されても良い。

https://jp.reuters.com/markets/global-markets/D3RRQ2PKEFJOFFP5LEZLYVUSDA-2025-04-02/

および

https://merkmal-biz.jp/post/90428/5 参照。

3.ELV台数の減少傾向は日独共通?

さて、ここ数年日本の自動車リサイクル業者の最大の課題として、タマ(ELV)不足の問題が挙げられるが、これはドイツも同様であるようだ。

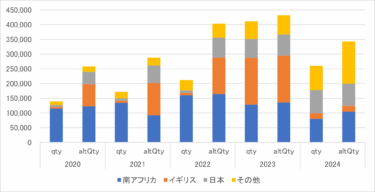

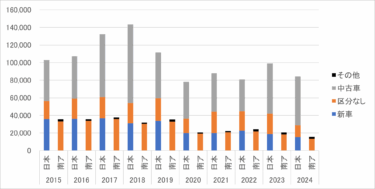

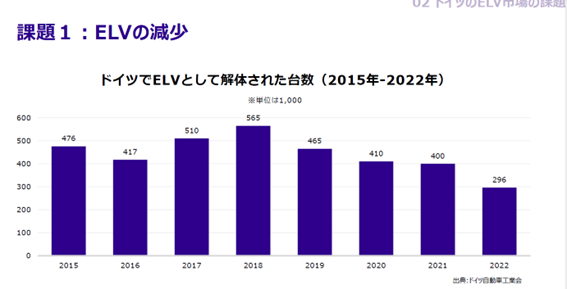

課題1.のグラフ図から2018年をピークに、2019年からELV台数は減少し、2022年は過去最低の29.6万台となった。なお、これはドイツの自動車工業会が作成した図である。

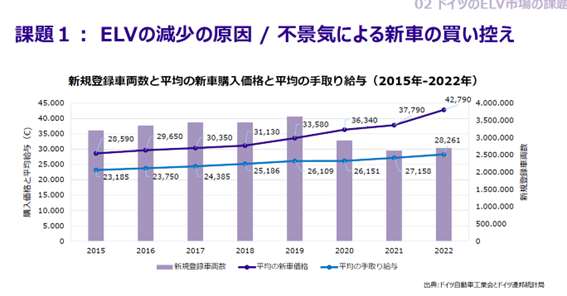

そして課題1「ELVの減少の原因/不景気による新車の買い控え」では、ELV台数の減少の要因として、新車登録台数の減少と、平均新車購入価格の上昇、平均の手取り給与の停滞が示されている。この辺りは日本の状況に似ている。また、しっかり「手取り」の統計を出しているのは、昨今の日本の国民民主党の考え方も、このような当たり前の数で政策決定をしていく必要があるということを、一般の国民は理解し始めたと思われる。

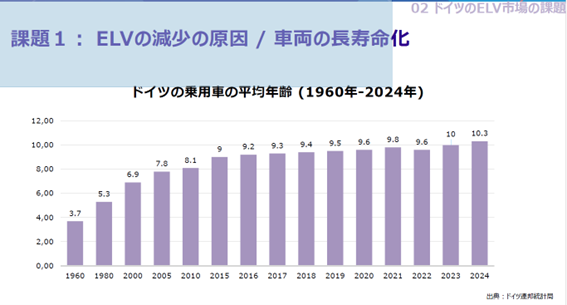

また課題1「ELVの減少の原因/車両の長寿命化」に関しては、日本の方がドイツのさらに先を進んでいる(2023年度は16.7年であった。)し、同じ傾向の長寿命化が確かに指摘できる。

講演者の松本氏は課題2.として登録抹消制度の不備を掲げていたが、ここでは重複するので省略する。

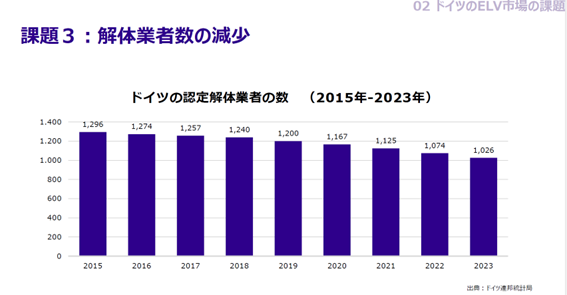

そして次の課題として松本氏が取り上げたのが、解体業者数の減少である。2015年のから1,296業者から毎年業者数は漸減し、2023年には1,026社にまで減少している。

日本の場合も2016年度が4,827業者、以下、4,773業者(2016年度)、4,718業者(2017年度)、4,537業者(2018年度)、4,273業者(2019年度)、4,198業者(2020年度)と漸減したが、2022年度には4,231業者と若干増加し、2023年度には4,273業者に、そして2023年度には4,285業者と3年連続微増となっている。日本自動車リサイクル機構の調査では、2022年当時の外国人と思われる解体業者数は日本の25%であり、千葉、埼玉、群馬では外国人の経営と考えられる自動車解体業者が50%を超えている。このことから、日本での主たる新規参入業者は外国人が経営している解体業者と考えられている。

筆者が松本氏に、「ドイツではどうなのか?解体業者は保守的で、欧州の自動車解体業者の業界団体:EGARA=European Group of Automotive Associationにはドイツは加盟していないほど、保守的で中小礼さんが多いから、外国人経営の解体業者は少ないのではないか」と尋ねたところ、松本氏曰く「ドイツは移民国家になったので、そのような分類できないと思う」との回答であった。なおブレグジットした英国は1943年設立のVehicle Recyclers associationが、180の解体業者で組織され、この団体はEGARAに留まっている。

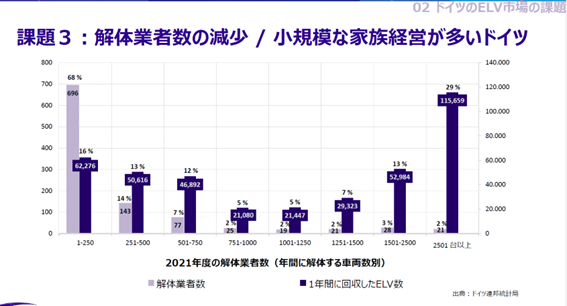

さらに松本氏は、小規模家族経営が多いドイツの現状を紹介した。2021年の年間解体台数1~250台(かなり幅が広いと感じたが。)という零細業者が、業者数の約68%を占めているにも関わらず、ELV解体台数ではこのカテゴリーの業者ではわずか16%のELV台数しか解体していない。一方、年間取扱台数が1,501台~2,500台の解体業者の場合、取り扱っているELV台数は全体の13%であり、またそのような業者は全体の3%、たった28社しかない。そして、年間ELVを2,501以上取り扱う解体業者は、ドイツで発生するELVの29%を解体するものの、そのような会社は21社しかなく、全解体業者の2%しかこれにあたる解体業者はいない。

EVの解体については、それに関する包括的な規制がなく、必要な設備投資や工具購入の余裕がない解体業者が一般的である。高電圧バッテリーの取り扱いには専門知識が必須で、安全教育や技術研修が不可欠だが、そのような研修などを組織的に行える状況にはない模様である。また、取り外した高電圧バッテリーは「危険物」扱いされ、特別な保管施設が必要であるが、リチウムイオンバッテリーの不適切な取扱いや保管によるバッテリーの発火・爆発の可能性というリスク管理の問題は未解決で、一般に安全なEVの解体はできない解体業者がほとんどである。

また、松本氏は、「自動車メーカーの財務的責任が不明確で、リサイクル費用を負担しないケースがある」として、ELVリサイクルの責任がメーカーにはどこまであるのか、拡大生産者責任の徹底がなされていないとも解釈できることを指摘した。というのも、メーカーが義務を果たしているか、それを検査・確認する仕組みが整っていないからだという。

それとは別に、ELVと中古車の明確な区別がないことも問題視している。この問題は日本の自動車リサイクル法がスタートしてから審議会でもたびたび話題になり、ELVと中古車を区別するためのガイドラインがあるものの、それは全く機能していない。強いて言えば当該車両に対して、解体業者が解体作業を始めるマニュフェストをスタートさせた時点で、その車両はELVとなる、というのが現実であろう。また、行方不明の車両の問題は、EU加盟国内で車両登録データの共有が不十分なため、 国境を越えた追跡が困難となっているという問題もある。EUはほとんどの国が大陸のため、地続きで自動車に乗って、国境を移動できる国々の連合である。ドイツからポーランドやチェコ、オーストリアなどに中古車が解体目的で自由に移動できるのは、日本からの中古車輸出の比にならないくらい簡単である。

他には、リサイクル市場の発展にも問題があるという。日本でも苦慮しているELV由来のプラスチックであるが、回収義務があるにもかかわらず、多くの解体業者が経済性がないことを理由にこれを回収していない。タイヤも同様で、回収義務があるにもかかわらず、リユースできないものは焼却処理されているそうだ。バッテリーに至っては依然として回収システムが整っていないため、リチウムイオン電池等の価値を知らない解体業者が、焼却処分してしまうこともあるという。また、部品類も経済性のない部品は外されずにそのままであるケースが多く、ワイヤーハーネスなどの精緻な抜き取りなどを行う解体業者は少ない。その理由は、手間暇に見合ったコストが払えないからであり、そのような設備投資もできないからであろう。リサイクル市場が未成熟なのも、日本同様の課題があるようだ。

多くの中古車が陸送しながら、ほとんど自由に国境をまたいで輸出される中、ドイツで解体される車両はごくわずかである。そして解体業者は業界団体としての強力な組織を持たず、一匹狼的な零細解体業者が散見される。そして、インフォーマルセクターの存在も見落とせないほどあるという。ボッシュ等の部品メーカーが安全装置のほかに盗難防止装置の開発を進めるのも、悪質業者による自動車の盗難を恐れているからであろう。

追記)本報告にあたっては、SEI Automotive Europe GmbHの松本郁氏にお世話になった。ドイツ在住の松本氏は、たまたま日本出張中で、無理を言って講演をお願いしたところ、快くお引き受けいただいた。心から感謝申し上げる。なお、松本氏は改正ELV規則について、「EU委員会が理想論を掲げてくるも、EU議会には自国第一主義で当選した議員も多い。また、EU議会がEU委員会の案を修正する傾向があり、どのような形になって2026年からスタートするか、まだ決まっていないことが多い」といった内容をコメントしていた。

なお、本稿の執筆にあたって、自動車リサイクルサミット2025の主催者であるIRユニバースの棚町社長や、スタッフの皆様にも厚くお礼申し上げる。